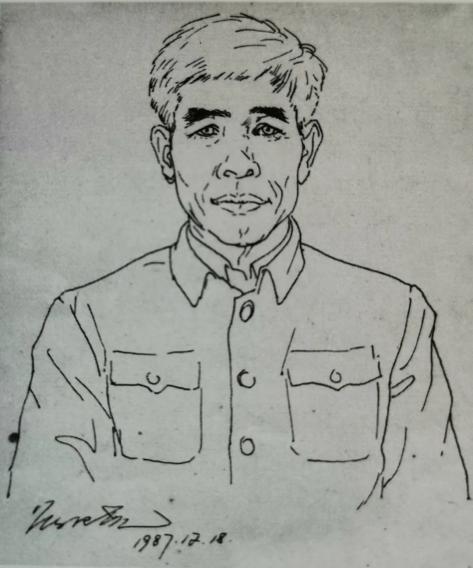

(作者钢笔速写画像,由广西艺术学院邵伟尧教授在1987年12月绘)

[作者简介】韦启良(1935—2005),学者、作家、教授,壮族,广西河池人。1958年毕业于华中师范学院(今华中师范大学)。曾任河池师范高等专科学校(今河池学院)中文系副主任、教务处副主任、副校长、校长等职,并长期担任《河池师专学报》主编。著有传记散文《现代名人母亲》,主编高等学校教材《中国现代文学》(上、下册)。另有随笔、散文、论文多篇见诸报纸杂志。

介绍田代琳

东西,原名田代琳,1966年出生于广西天峨县。主要作品有:长篇小说《耳光响亮》《后悔录》《篡改的命》《东西作品集》(8卷)等。中篇小说《没有语言的生活》获中国首届鲁迅文学奖。多部作品被改编为影视剧。现为广西作家协会主席,广西民族大学创作中心主任。

田代琳的文学摇篮,应该说是《河池日报》副刊。他已经写了不少文章,我觉得应该说几句关于他的话,却一时想不出一个醒目隽永的题目。不过我想,用太好的话来说他,反而于他不利。所以,还是平平常常地介绍一下为好。

田代琳是天峨八腊人,年纪二十出头,形象矮小精灵。三年前,他从专科学校毕业,回到天峨做中学教师。他一边教书,一边不断地从大山沟里把文稿往外寄。《河池日报》常刊登他的稿子,那是不用说了。《北海日报》《文学报》《广西文学》《西藏文学》《中国西部文学》《未来作家》《散文》月刊等刊物,也都发过他的作品。有人说,现在发表文章也要讲“关系”,我不能全信。因为未脱山里孩子稚气的田代琳,还不可能有那么庞大的“关系网”。不久前,他调到行署机关。可他身在官场,仍一个劲地往文坛上挤,用的是他那带着嫩味而又不乏厚重的笔墨。

田代琳总是写山。他应该写山。张承志写北方的河,梁晓声写北大荒,莫言写山东的红高粱,郑义写山西的老井,贾平凹写陕西商州,何士光写贵州乡场(集市)……一代文坛骄子,各领风骚,各占舞台,共同演出一幕多声多色的文学大戏。广西的山,桂西北的山,有气势,有性格,难道不可以成为棱角分明的文学图案吗?为此,田代琳执着地以雄伟连绵的南方大山为背景,描摹山里的人、山里的生活、山里的忧伤与情爱。

他写《我母》(见《河池日报》1987年9月15日第三版)。这是写他自己山里那含辛茹苦、奔波劳碌的母亲。母亲赤着脚,送自己心爱的孩子到山外上学。要分手了,孩子从母亲塞给的大把角票里面,抽出一些,给母亲买张回程车票,让她少走60多里的山路。可是母亲不许,又把钱塞给孩子……这是一位像山一样平凡、山一样朴实、山一样坚韧的母亲。人皆有母,可是不一定所有的人都能像田代琳这样,用心灵去感受母亲的胸怀和力量。

他写《醉山》(见《中国西部文学》1987年第8期)。山何以醉人?田代琳说:“一是因为山景莽莽苍苍,令人陶然;二是因为山民迷迷糊糊,有点醺然;三是因为展望山区前程,不无惘然。”于是从他笔底走出这样个典型: 原生产队长任中,抢先把分给自己的山林砍光卖光;山民有了林界纠纷,他没法去当权威的“公正”;一场山火把林木烧了,任中成了救火英雄,可在他面前展现的,只剩一片枯焦,一片光秃……我有这样一种直觉,田代琳是真诚的,他的笔下写不出一个“假” 字。

他写《好人祭》(见《河池日报》1988年10月13日第三版)。一位年富力强的副乡长,实实在在的好人,因意外的车祸摔下深沟死了,田代琳说:“如果不是意外,世上死千死万,谁也想不到会是他。”几多崇敬,几多惋惜,儿多悼念,全在这句话里,向这样的农村基层干部捧出一瓣心香,显出田代琳忠于生活,不落俗套的文笔。

河池地区的山,可以成为文学的摇篮。这是有事实证明了的。祝愿田代琳以及与他一样年轻的同道们,不辞艰辛,不惧劳苦,不畏寂寞,去走坚实的山路。(原载1988年10月29日《河池日报》)

凡一平印象

凡一平,本名樊一平,壮族,著名作家。广西河池都安人,现任广西民族大学硕士研究生导师、八桂学者文学创作岗成员、第十二十三届全国人大代表、广西作家协会副主席。上世纪九十年代中以来,出版了长篇小说《跪下》《顺口溜》《上岭村的谋杀》《天等山》等八部、小说集《撒谎的村庄》等九部。获过文学奖有:铜鼓奖、独秀奖、百花文学奖、小说选刊双年奖等。长篇小说《上岭村的谋杀》、《天等山》等翻译成瑞典文、俄文、越南文等在瑞典、俄罗斯、越南出版。根据小说改编的影视作品有:《寻枪》《理发师》《跪下》《最后的子弹》《宝贵的秘密》《姐姐快跑》等。

收到凡一平一封很厚的信,里面有大小不一的剪报,都是他近两年来在各地报纸杂志上发表的作品,计短诗6首、散文4则、小说8篇。凡一平曾在我所服务的学校读过书,我给他上过课。记得临毕业那个学期,凡一平在一所中学实习,给初中生讲《谁是最可爱的人》,我去听了,印象平平。我好像告诉过他:“你的讲课本领不如你的文字功夫。”他是否折服,我当时无暇顾及。

毕业以后,凡一平回到他那千山万㟖的故乡。他先是做中学教师,后调到县文化馆。偶尔在报纸上看到他的作品,我才知道他仍在努力写作。还在学校里读书的时候,他就有一首40多行的叙事诗,在门槛很高的《诗刊》杂志上发表。那以后,凡一平也真的不负期望。他在长进。长进的证明便是他不断地创作出的作品。

玉米喂养长大的凡一平,一首《玉米人》可以概括他迄今大部分作品的主题。他写道:“玉米人黑皮肤黄牙齿/玉米人不长风流骨/玉米人爱地如命/玉米人的笛声酸甜/玉米人的坟也生在玉米地/玉米人的丰收梦饱满/玉米人的故事很平凡/玉米人死后无歌也无碑。”他这样不倦地唱着浑厚而又不乏一丝悲凉的歌,并且为“逝者如斯”的山地生活认真地刻写着句句历史碑文。

读凡一平的作品,可以看到他在寻求浩茫历史和鲜活现实的交融点,而且也在寻求表现历史与现实交融的独特方式。《一个小学教师之死》《一个护林员之死》《山碑》《墓群》这几首诗,其动人之处也大抵与不幸的死亡有关。例如:《父亲》中壮实的父亲背着柴捆摔下山崖,身后留着寡妻和“比音符还多却穿不上裤子的儿女”;《红河泪》中18岁的女郎,不甘忍受畸形的婚配而纵身跃入浊浪滔滔的红水河;《巨手》中艰难一世的母亲,用粗糙的手抚养私生子长大,可是到了弥留之际也不能告诉儿子他的父亲是谁;《寡鸟》中年轻的寡妇赡养家公,得到“媳妇标兵”的称号,可她心里在滴着带血的泪。可以看出,凡一平在写着这些很平凡的故事的时候,他的感情是沉重的,沉重得与他的年纪不大相称。但从他深沉的叹息声中,我仿佛听到生活变革的呼唤,感受到青春理想的冲击力。在凡一平的笔下,关于死亡与墓碑的沉思,显然并非黑色。

其实,像凡一平这样刚刚在文学和人生道路上起步的年轻人,如果真的要忠于生活,忠于艺术,碰到这样或那样的麻烦、曲折,应该说是生活的慷慨赐予。凡一平接受了这种赐予——当有人忙于就《官场沉浮录》告他的时候,他却闭门写作,不久《美人窝》在《广西文学》显要位置面世了。

我们的事业,需要缜密的思考能力,需要持续的行动能力。凡一平是勤于思考而又不辞劳作的文学青年。而今,他就读于复旦大学作家班,这将是他文学之路的又一个新起点。(原载1989年10月18日《河池日报》

何述强散文批评

何述强,广西罗城人,仫佬族。中国作家协会会员,鲁迅文学院第九届高研班学员。现为广西音乐家协会常务副主席,广西散文学会会长,出版有城市传记《山梦为城》民族文化随笔《凤兮仫佬》散文集《隔岸灯火》。

南宁市的文学刊物《红豆》2003 年第4期“读物笔记”这个栏目里,集中地发表了何述强的四篇散文。光看这几篇散文的题目,就不难感觉到一种颇为特别的韵味:《青砖物语》《拉住你的手,这样的夜晚才不会迷路》《石龟行走在记忆的洪荒旷野中》《夜访铁城》。青砖、石龟、铁城都是“物”,那个伸手给别人拉着的“你”,是一个小城市新发掘出来的几百年前的文物,当然也是“物”。这些物事,无论是有年代可考还是绝不可考,都氤氲着那么一些浩茫悠远的气息,亦即史的气息。在何述强的此类文字(不单是《红豆》刊发的这几篇)中,人们不难看到,举凡山中的摩崖、荒野的坟碑、寂寞的古道、宁静的老屋,都能够触动他的灵感,引发他的情思。这样创作出来的一篇篇散文,于不知不觉之间,形成了一种渐趋稳定的特色,即具有比较深沉的沧桑感。

何述强的目光常常凝视一些古老的遗物,于是睹物思人,从那些古老的遗物上“读"出正史上没有,野史上没有,有些连口头流传上也没有的生动故事。这些故事,或虚幻,或实有,都能触发联想,引人深思。一堵残垣,谁都看得出原是红砖砌的,那泛着模糊的红光便是明证,可何述强却吹沙见金,在一片因岁月剥蚀而破败不堪的红砖中看到了一块依然整齐方正、 坚硬无比的青砖,并由此生出许多遐想:关于这块青砖的来历,关于这块青砖的质地,还有关于这块青砖见证过的人世兴衰……这些联想似乎蕴含着何述强精神上的一种崇拜和古韵向往。至于由石龟、石蛙这些朴拙的灵物或准灵物引出的故事,因为背景是“记忆的洪荒旷野”,所以显得相当的惊心动魄。其中的人间友情、儿女悲剧、民族关系、宗族纷争,纠结在一起,简直可以看成是一部史诗长篇的梗概。

上面说的是对何述强“读物笔记”类散文的印象。这类散文思想深刻。文笔老到,一般地说,是很有质量的。但是仔细读来,挑剔的读者,怕也还会感觉到这里那里总有些不尽如人意,什么地方不尽如人意呢?主要是有些文句不怎么好懂,给人一种深入有余、浅出不足的感觉。试举一例,如《拉住你的手,这样的夜晚才不会迷路》中有这样的句子:“我看见我进城的时候鬓发青青,衣袂飘飞,出城的时候已成皤然老翁。我的头顶上飞翔着一只疲惫的鸟。我听见铅色的云层中有个声音在反复吟唱‘昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏’。”这段文字,看起来很漂亮,每一句都好懂,但整个说来是什么意思,就不大明白。揣摩那段末所引的《诗经》句子,想来大概是有点抚今追昔的感慨吧,但这也仅仅是揣摩而已。读一篇不长的白话散文,费了很多思量还说不清楚读懂了没有,那普通的读者恐怕就很难读得下去。文章写得让多数读者读不下去或读得很辛苦,这该是有悖于作者的初衷的。当然,也不是说文章都要明白如话才好。有时候,因为感触特异,思考深入,表达起来就难免有些隐晦、有些朦胧。这种情况,名家笔下也是有的。

何述强笔下也有一些很好懂的散文,那是专门写人的。如《山里人》《大伯》《竹篮》《珈阅上学记》等,散见于这些年的一些地方报纸的副刊上。仿《红豆》上述的栏目题名,不妨把它们称为“读人笔记”。这些作品,大多写他的亲属,诸如姑爹、伯父、母亲、女儿等。《竹篮》是写母亲的。他不写母亲的含辛茹苦,也不写母亲对儿女的无私疼爱,而是写母亲的一个神秘的竹篮。他写道:妈妈“喜欢在屋子里的高处挂一个竹篮,竹篮里盛满秘密。小孩子是取不到的。其实所谓秘密也不过是一些客人带来的水果,糖之类的东西,妈妈却把它们当成宝贝,放在篮子里,挂得高高的,只有大人才能要得到”。文章接着叙述,母亲竹篮里的宝贝,最终还是给儿女们吃的,只是不让他们一次就吃光;好东西给孩子们一下就吃光了,母亲就会显出怅然若失的神态。因此。她喜欢留下孩子们爱吃的东西,留在孩子们可望而不可即的篮子里,哪怕有时好东西烂掉了,吃不得了,下一回她还是留,对于母亲那高挂在头上的竹篮,儿女们有无奈。也有过不满甚至抗议。但当他们长大了,知道母来总想“留下一些东西,等到适当的时候才取下来”这种几乎是与生俱来的习惯,是从外婆那里传承下来的老谱,他们便不再责怪母亲,而是用力地思索,想参透善良的上辈人某种心理定式形成的原因及其魅力。《珈阅上学记》是写女儿的。令人惊奇的是,一个不足三岁的小孩子初上幼儿园的那么一点经历,竟被何述强写得那样的起伏跌宕,动人心魄。他在女儿的身上看到两根线:一根牵系着父母和家庭,这是孩子早已熟悉并成为她唯一依靠的,这根线哪怕有点点松弛,她都会敏锐地感觉到;另一根牵系着幼儿园以及那里的老师和小朋友,那是孩子通向家庭外部人群的第一道门,刚踏进这道门的时候,她陡然经历了陌生、孤独、恐惧、失望、厌倦等人生况味,然后才慢慢地融进了那个必须融进的环境中。细致的观察、深远的联想、爱心与期望交融的情感,会合成这篇散文震撼读者心灵的力量。说这篇散文是一篇散文诗,或许不是溢美之词。

好的散文,应该有诗的质地。何述强的散文,不论是“读物”还是“读人”,其实都是着眼于人,关心和思考人的感情,人的生活状态,人的历史与未来。关心人,是激情的萌动;思考人,是哲理的成因。激情与哲理,是诗的基本元素。不过,何述强的激情和哲理,有他自己的表现形态。他的激情,偏于平和蕴蓄。他的哲理,由“物”间接引发出来的往往偏于朦胧,由“人”直接引发出来的就显得甚为明晰。这个评判,很难说是否准确,因为何述强从事散文写作的时间还不算长,加上写作只是他的余事,断断续续,零零星星,想法和写法都难免不时发生变化或有所发展。

何述强的散文,最早公开发表的大概是那篇千来字的《土城童话》,收在由广西师范大学出版社于1989年9月出版的(广西当代大学生散文选评》一书里面。当年有作品入选那本书的广西各高等院校在校生不少于百名。十几年过去了,那些学生中至今仍经常在写散文的不知道还有几人呢?何述强是一直在写的,而且写得很精心,从数量上看,少说也有五六十篇了,只是还没有结集成册。有人如果能从头浏览一下何述强的大部分散文,大概不难看出,那篇最早发表的《土城童话》还真是他迄今几十篇作品特别韵味的源头。所谓“童话”,是发自童心的絮语,是永远也不能满足的好奇;所谓“土城”,是作者家乡独有也是仅有的一座用厚实土墙围起来的村庄,它的说不清的历史和一些奇特的风俗,让人觉得很有几分神秘。不能满足的好奇心,直面无法参透的神秘,在何述强这里就表现为不断的甚至是苦苦的思索。这样的思索,一且有了结果,哪怕有些结果还是不很明确。他便喜不自胜公诸同好,这似乎是何述强自《土城童话》以来散文写作的基本状态。这种状态使何述强进入执着追求的境界。他那个家族的久远的祖先,不知道出于什么原因,不辞数千里的跋涉,从福建迁到广西罗城,与世居的苗族、仫佬族、壮族人为邻而居。经过世世代代的和平相处,交流磨合,形成了颇为明显的地域文化优势。近百年来,从罗城走出来的杰出文化人很是不少,就是在乡间闾里也不乏饱读诗书、擅长辞赋的隐逸式人物。在这一点上,附近的若干县份少有能与罗城比肩。何述强似有心挖掘故土文化,使其优势得到保持和发展。当然也不排除何述强本人就有用现代眼光重新审读家族历史、故土文化的志趣。如果这个猜测大致不差的话,那么沿着已经开始开辟的路向,何述强文化散文的写作可做的事还很多。不过,由于耕耘范围的特定地域化,所结果实的流通空间恐怕会受到相应的限制,但耕耘者若是下了只问耕耘不问收获的决心,则以上的顾虑自属多余。(原载2003年6月12日《南楼丹霞》总第45期)

以上文章选自韦启良先生文集《启良集》,广西民族出版社出版。