编者按:2021年12月4-5日是河池学院办学70周年华诞。七十年扎根老区写春秋,七十年初心不改育新人。从最初的宜山师范,到河池师专,再到河池学院,一路走来,拓荒与创业同在,光荣与梦想同行,我们与祖国发展同向同行、与时代进步同频共振,在时代发展中贡献了“河院”力量。落其实者思其树,饮其流者怀其源。我们在学校官网特开辟“70周年校庆•校友记忆”专题,邀请广大校友,离退休、在职教职工投稿,或写彼时母校求学事,或忆师友同窗情,或谈学校办学成就,为河池学院70年峥嵘岁月献礼。

今天,我们推出校友骆怡的文章《只问盛放无问西东——河池师专大学生艺术团的芳华》,共同追忆那段美好的时光!

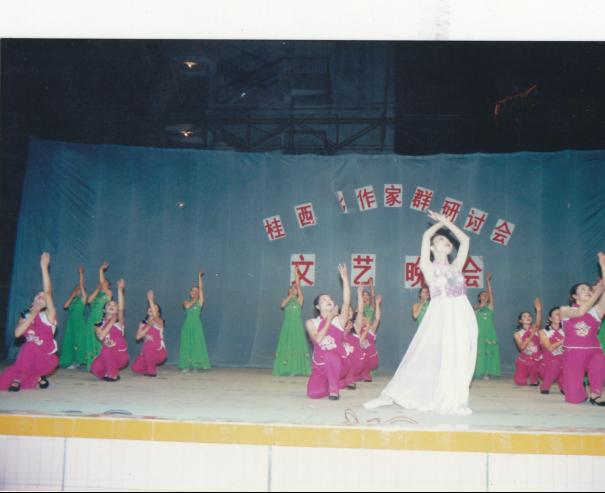

古汉语里,芳华指“美好的年华”。在学校艺术团,青春是一段从来不需要刻意想起,却永远也不会忘记的时光。

我来自中文系2000级,2000年9月入学。“自从加入学校艺术团舞蹈队,略显简陋的练功室就成了我经常呆的地方。那些集体排练的日子,满身疲惫又乐在其中……”

那时,学校的基础设施远没有现在那么好。艺术团的练功室设在篮球场旁边那间红砖瓦房里,面积大概有100多平方米。印象中,墙上的镜子像涂了一层蜡,地上铺的地板胶斑驳不已,灯光也一直没有很亮。好在练功室开有很多窗户,光可以从窗外漏进来,照亮一张张年轻的脸,以及他们起舞的姿态。

他们并不出自专业院系,没有很过硬的基本功,且绝大多数节目都是模仿。可是,跳舞的孩子会发光。那3年的短暂岁月,他们在艺术团绽放着美好的年华,只问盛放,无问西东……

这,也许是舞蹈本真的意义。

关于我是怎么进的“舞蹈圈”

“那一年,我20出头,腰粗腿短,身板刚硬,就算在球场上都是个莽撞汉,哪有什么身体条件和艺术潜质呀。”后来讲起这些,免不了一番自我解嘲。

“那你是凭什么加入的舞蹈队的,难道靠颜值吗?”总有学生这样问我。

大一刚入学的时候,每个院系都会举办迎新晚会,每个班级出一两个节目,要么唱歌,要么跳舞。那时候,我被任命为中文系2000级4班的班长。“班干部,晚会的节目不身先士卒,说不过去。”

“别想那么多了,上吧。”大家自由选题、自主排练,我记得那是一个集体舞蹈,讲述一个民俗婚庆类的故事。在这场热热闹闹的迎新晚会上,节目圆满完成,不但没有辣到观众的眼睛,而且反响还不错。

有了这次经历之后,大家自信心爆棚,在不久的艺术团舞蹈队的公开选拔中,108男生宿舍的室友在我的“唆使”下,全员参加遴选。

那是一个月黑风高的夜晚,练功室灯火通明,师兄师姐要求前来参加的新生每人跳一段舞蹈。在我之前上场的李永明同学,在大家还没有一点防备的时候,展现了一段惊世骇俗的突破式表演。那段现场solo杂糅了拉丁、霹雳、交谊舞,动作大胆、奔放。说不正规,又好像在哪见过,反正一般人很难模仿。我估计让他再跳一次,也不一定能跳出一模一样的来。

最终,师姐们没有“慧眼识英才”,李永明落选了,他的舞蹈才华还没开发就戛然而止了,但他赢得了在场新生们的respect。以至于后来,每一次说起那个骚动的夜晚,大家总是先唏嘘,后又狂笑不止。

小小地凡尔赛一下子,我呢,凭借几个平平无奇的动作(就是迎新晚会现学现卖的那些),成功加入了舞蹈队。

“你说这是靠颜值吗?也许,但也有可能是靠走‘后门’。”

“江湖”里流传的传说

艺术团是个“江湖”,是江湖就有传说。

那时候艺术团多个师兄师姐的组合。印象深刻的是中文系有韦娜蒙焕婕,外语系有吴莉陆锡东组合,化生系有韦晖嵘等等,中文系组合清新典雅,外语系组合身心契合,化生系组合如胶似漆……每一组都是舞蹈队YYDS。

至于他们是如何成为传说的,我想大概还是那句老话——90%的努力+10%的天赋。新生刚开始进入艺术团,都是由师兄师姐带着,每当学校有文艺演出、大学生艺术节等活动,都会排练舞蹈,先是师兄师姐们从录像带去学,再教会师弟师妹。

“师傅带进门,修行在个人。”排出一个舞蹈节目并不是那么简单的事情。“除了学舞和组织同学排练,还涉及到服化道等难题。那时候,艺术团没有服装,我和吴岚莉奔走于市文工团、其他学校借服装,并不是每次都容易借得到,有时候还受到奚落和白眼;为了省经费,买到更便宜的化妆品,我们常常是跑多个商场,磨破嘴皮子讨价还价;没有道具,大家就用自己动手做……”洪雁说。

每一个人都付出很多,一起哭过,笑过,也骂过。如今,快20年过去了,我还记得当时《好日子》《看看》《哈达献给解放军》等节目的一些动作。因为那些动作都是一个个八拍学会的,又经过无数次跟音乐抠,早已经成为了肌肉记忆。

年轻人的学习能力和适应能力是很强的。从一开始上台的紧张,到后来享受舞台灿烂的灯火。无论是在学校,还在市文化馆,不断地有表演的舞台。当时还没有艺术专业的河池师专,这支艺术团就是一支“文艺尖兵”。

话说搭档很重要,我认为我的“后门”就是我的搭档,她学舞很快,跳的太好,很快就成为了舞蹈队的骨干,而我只需要发挥好“人体基座”的作用就可以了,用现在的话说,就叫划水,或者叫躺赢。

那些三下乡的清晰记忆

到了暑假,响应学校三下乡活动,艺术团准备文艺三下乡。那一年是去东兰县,出发前,整团开始紧张排练,除了舞蹈,还有小品,独唱等节目,

当时,校团委的韦海燕老师是艺术团的指导。“一二三四,五六七八,控制……”这是排练前,她带领队员们练基功时候的口号,非常专业又十分魔性。这个“控制”通常发生在高抬腿或者劈叉时,所以经常有人把持不住,要么挤眉弄眼,要么龇牙咧嘴。

排练的难度不大,主要是以前演出过的节目,一是重新熟练,二是精进提升。那时候,因为各种原因需要临时顶班的情况也存在,比如小品演员梁文协就出演过舞蹈节目《看看》。

那时的乡村文化生活还是比较匮乏的,乡亲们也不挑刺,每次演出都来了好多人。演出前的后台,演员们互相帮忙化妆,舞台上也没有出什么岔子。而最有意思的是演出后,当地安排我们住在一所乡镇中学的宿舍里,那所中学教学楼后面的山脚下,又有一个石头砌成的原生态游泳池……

三下乡,让这些搞文艺的孩子投身到了群众中去。那时的我们,从不怕苦怕累,要问这是为了什么,或许就是前一秒还流着泪,后一秒就露出八颗牙的标准笑容,挥汗如雨过后是满心的喜悦。

这些天,从老师和同学那里,我看到了在东兰三下乡时候的合影,从那些稍微模糊的照片里,我能记起一张张脸稚气未脱的脸,很多回忆的片段又重新浮现在脑海中,清晰如昨。

那些值得珍惜的人和事

后来,我又陆续加入了很多学生团体——宿管会、书画爱好者协会、中文系团总支、学校学生会……

宝贵的大学时光,我在上课,我在艺术团排练,我在墙下做板报,我在练习书法……成为师兄师姐之后,我们又有了组织学生文艺活动的很多机会。

“当年为争口气不给处在水深火热之中的中文系增添压力,系团总支学生会决定外出拉赞助解决系运会、艺术节等费用,我在校后门那家经常去消费的小炒店借到老板的一辆摩托车,搭上骆怡去找袁毅师兄所在的保险公司拉赞助,行车至龙江二桥头,路遇急弯,为避让前方大货车,我只能选择飞往桥下方向。骆怡从后面紧紧抱着我,形成一体,才成功躲过一劫,直至今日,我再也没有感受到如此热烈紧紧相依地拥抱……”

“避险后,我俩面面相觑,几分钟才缓过神来,毅然继续前行。我永远不忘怀那一幕——到达保险公司老总办公室后,老总第一句话就赞扬我俩:‘我们保险公司是专门去做人家工作的(做别人生意),你们两个却来做我们的生意了(拉我们的赞助)。’”

以上是梁文协在群里回忆的两段文字。

韦海燕老师说:“很庆幸那一段不曾忘却的经历,现在想起都是值得珍惜的人和事,不忘过去,未来会更美好!”

是啊,对每一位艺术团的成员来说,不管走了多久,走到了哪里,那都是一段不需要刻意想起,永远也不会忘记的时光。

青春里最美好的回忆

2003年7月,甚至没来得及好好告别,匆匆离开学校,踏上了去往异乡的班车。

在那个大学毕业生向往的城市,为了能扎下根,刚开始那两年,我跳过很多次槽,在城中村那个不足5平方米的出租屋,天天对着墙壁和自己说话;为了一些口粮,经常夜里骑着单车穿行几个城区到少年宫兼职……

“舞蹈的孩子一定会闪光。”在艺术团的那段刻苦训练,以及“不屈不挠、积极乐观、不断向上”的舞者精神,在焦虑和迷茫的灰暗时刻支撑着我,扛过那些难熬的孤独,未知的恐惧,失败的痛楚。

你能为自己热爱的事情付出多少,就一定会为自己想要的生活加倍努力。在艺术团的群里,我发现很多人在已经达到或正在去往自己想要的方向。大体来说,就是因为有一种舞者的精神在指引。

所以,艺术团的点点滴滴是包括我在内的所有团员青春结束后最大的收获和最美的回忆。虽然时代已经不同了,但青春不因为时代而分上下,也不因为经历而辨高低。

“你若不伤,岁月无恙。”

作者简介:骆怡,男,记者,上世纪八十年代初生于广西宜州。先后在中央驻桂媒体、南宁日报、南宁晚报等新闻单位工作,现供职于广西日报社,兼广西云·贺州融媒体学院建设领导小组成员。