编者按:2021年12月4-5日,河池学院将迎来办学70周年华诞。七十年扎根老区写春秋,七十年初心不改育新人。从最初的宜山师范,到河池师专,再到河池学院,一路走来,拓荒与创业同在,光荣与梦想同行,我们与祖国发展同向同行、与时代进步同频共振,在时代发展中贡献了“河院”力量。落其实者思其树,饮其流者怀其源。在70周年校庆到来之际,我们在学校官网特开辟“迎70周年校庆•校友记忆”专题,邀请广大校友,离退休、在职教职工投稿,或写彼时母校求学事,或忆师友同窗情,或谈学校办学成就,为河池学院70年峥嵘岁月献礼。

今天,我们推出1962届中文班校友徐梦光先生的文章《宜师,给了我第二次生命》,共同追忆那段美好的时光!

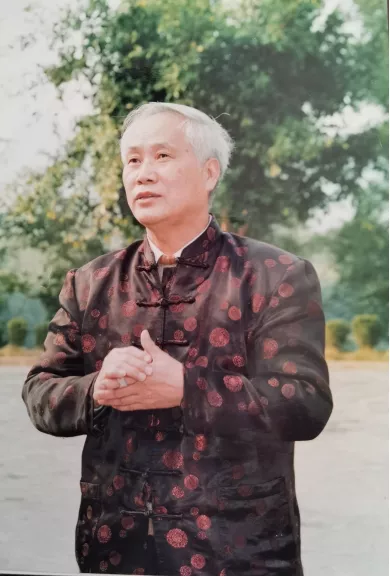

徐梦光

一九五九年秋,我高兴地拿到了柳州地区宜山师范学校(宜师前身)的入学录取通知书。和其他新入学的同伴一样,我的心中没有因失去高考机会而产生的失落和惆怅,油然而生的却是一些朦胧的理想:边远山区、少数民族、乡村学校、小学课堂……这些都是我奢望的满足。因为,对于我这样一个来自农村经济困难家庭的学生来说,能读上一个中专,将来有一份既能报效祖国又能自食其力的工作,已是天大的幸事。

我所在的班级开始是三十五班,分文理科后改为三十四班(中文),班主任先是陆炳兰老师,后是韦树槐老师;代数、几何、政治课先后由韦作良、周守智、李炳翠、房正容等几位老师任教。

新学期伊始,我们很愉快,学校的学习、劳动和日常活动虽然紧张但很正常。我很安心,至少不用频频为筹集学费和伙食费而忧虑。每个月九元五角的补贴已经比初中时的甲等助学金高了许多。除六元钱的伙食费外,还可开支八角钱的电影费、五角钱的理发费、一元钱的牙膏香皂费;剩下的除了过河渡船费外,还能到龙江街供销社小商店里买上一两个粗面白饼充饥。如果能享受到同学的理发手艺,尚可又节约五角钱。可是不久,随着国家三年经济困难时期的寒潮袭来,学校的办学条件日趋艰难,粮食日益紧张。每个学生每餐吃的先是一半红薯一半米,接着是三四个梆硬的杂粮窝窝头,数量少得遮不住饭罐底,后来甚至冒着生命危险去吃煮熟的木薯条,学生营养严重不良。

为解决粮食压力,学校号召自力更生,各班大种蔬菜。主粮不够杂粮顶,杂粮不够瓜菜代,并允许轮值的班级除了供足当日学校大食堂所需的蔬菜指标外,其余部分可由各班自行处理,留着集体“加菜”。尽管如此,近乎十天一轮的的苦心等待也难解学子饥肠之忧,各班的病号在日渐增多。

在一次体检中我被查出了肝炎,校医通知我要隔离治疗。我开始木然,而后惶恐。我知道这是一种难治的慢性病,至少在当时缺医少药的情况下,要治愈并不乐观。不久前我的祖父就是因饥饿导致浮肿而过早离世。我还听说我们有同学全家也遭此厄运。我不敢想象等待着我的将是什么,我只有把全部希望寄托在学校。

我的隔离室是一间仅有十来平方米的单间。木门,泥瓦,砖墙,一张单人床,一张课桌,一盏十五瓦的吊灯,剩下的便是我的寂寞和孤单。隔壁是校医室,面积不大,大约是我隔离室的两倍。一张白布帘将室内一分为二,正面靠墙的地方摆着一张褪了色的办公桌,一副听诊器或挂在墙上或摆放在桌子上;桌子两边面对面放着两张靠背椅,以便看病之用。布帘背面是药品架,药品不多,多为治疗感冒、头痛、腹泻等常见病症的药物,红汞碘酒、纱布酒精、松节油之类,亦有少量针剂药品。药品虽少,但对每每上门求诊的人来说,还能解决一定问题。

校医姓蒋,一位头发花白的长者,平常少言鲜笑,沉稳严谨,是校医室唯一的主人。他给我开具了请假证明、病号饭证明,以及到地区医院的体检证明。拿着这些证明我可以到专区医院免费看病;老师会给我批假,安排我的学习,照顾我的生活,同学们会在劳动中主动承担原本归于我的那份任务,从而保证我的休息。凭着病号饭证明,我可以不用排队去专窗领饭。尽管病号饭菜和普通同学的饭菜并没有太大区别,但在当时的形势下已是最大的照顾了。更优越的是,可凭此证明到定点商店购买小额限量的如腐乳、麦乳精、古巴糖之类的营养品。

在十几平方米的小屋里,我每天重复着睡觉、吃饭、看书、踱步、吃药这些简单而枯燥的行动,试图消磨一次次的焦虑和彷徨。蒋校医总是每天按时发给我当日的用药,仔细观察我的眼睛。我看着他眉宇间时刻透露着一位慈祥的医生善良的期待。这也许是他习惯的诊察方法吧,不用听诊器或体温计,而是凭直觉感知患者的病况。此时我强烈地感受到了一位长者的抚慰和温暖,一位医者的细致与负责。正是这种感受增强了我自治自愈的信心和力量,我知道,对于这种“富贵病”,精神治疗即是最好的药物。

一个多月以后,蒋校医通知我不需要隔离了,可以归班。我感到奇迹,高兴地回到了我那足球场边的大宿舍。同学们用和善的目光欢迎我,没有歧视和另眼相看,依旧友好交往,依旧谈笑风声。在接下来的日子里,同学们帮我补课,帮助我抄写笔记;每天早上,当工友把水挑到宿舍门口时,他们也会为我打上一口盅水留作洗漱用。我没有了自卑,没有了压力,也没有了先前的惶恐和焦虑,更多的是少年的自尊、自信和青春的和谐与激情。

不到学期结束,我已痊愈。我高兴,为我的疾病治愈而高兴;我感激,感激在患病期间医治我的医生,和所有曾经给予我关心和帮助的人。

如果说宜师给了我什么——

一个为人师表、潜心树人的准则;

一身适应乡村小学教育的知识技能和本领;

一次于我而言尤为关键的疾患治愈的新生!

感恩宜师!祝福母校!

作者简介:徐梦光,宜州人,男,汉族,1962年毕业于广西柳州专区宜山师范学校(中文班),历任宜山县矮山小学教师,宜山县农村文化工作队副队长,宜山县文艺工作团副团长、宜山县彩调剧团副团长;宜山县文化局副局长、党总支书记;宜山县文联副主席。曾发表的主要作品有诗歌《太阳花》、散文《香甜源自苦寒来》、报告文学《江歌还是江歌》(与胡麦、谢树强合作)以及歌词《远山张开雄健的翅膀》、古体诗集《三闲集》等。