编者按:2021年11月27日,河池学院将迎来办学70周年华诞。七十年扎根老区写春秋,七十年初心不改育新人。从最初的宜山师范,到河池师专,再到河池学院,一路走来,拓荒与创业同在,光荣与梦想同行,我们与祖国发展同向同行、与时代进步同频共振,在时代发展中贡献了“河院”力量。落其实者思其树,饮其流者怀其源。在70周年校庆到来之际,我们在学校官网特开辟“迎70周年校庆•校友记忆”专题,邀请广大校友,离退休、在职教职工投稿,或写彼时母校求学事,或忆师友同窗情,或谈学校办学成就,为河池学院70年峥嵘岁月献礼。

今天,我们推出1994级政史系校友覃日泉先生的文章《化不开的师专情》,共同追忆那段美好的时光!

今年11月,河池学院迎来办学70周年华诞,也是我离开师专的第25个年头。

如果说,人活百岁,那也仅仅是三万六千多天,二十五年不算短也不算长,但对于每个人的人生经历来说,却往往能让人唏嘘,更让人不胜感慨。

唐代孟郊高中进士之后高兴地写下了“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”这样的诗句,可见金榜题名时的心情无疑是极尽喜悦的。上世纪七八十年代时,家里兄弟较多,能上学读好书,对我们家来说是件不容易的事。如果考上中专学校,算是吃上“皇粮”,就可能当国家干部,算是一个有能耐、有出息的孩子,用当下调侃的话,当年的初中生能考上中专就相当于现在的高中生考上“985”“211”学校了。

1985年的中考,我有幸成为巴马民族师范学校85级1班的一名学生,这虽算不上金榜题名,但也是我们山里人家的一大喜事,因为,我拿了人们口中常说的“铁饭碗”大院的入场券。

四年的中专生活结束以后的五年时间里,我辗转三所小学教书,期间还获得小学一级教师称号。有一天,友人告诉我,在职小学教师教龄达到一定年限的,可以参加成人高考上大学。于是,一个魂牵梦绕的象牙塔梦,变得越来越清晰,那半年,我的课余时间也开始忙碌起来。27年前的那年夏天,注定是我整个人生中值得记忆的季节。

1994年,我考取了河池师专政史系师训班。大学学习生活的到来,不光是父母的期盼,也是我自己的努力不让自己失望的结果,更是意味着我站在了新的起跑线上。

那时候,觉得自己像个潜力股,将来会闯出一条新路!

师专两年、七百多天的学习,时间如白驹过隙,以至那些刻骨铭心的事随着时间的推移其轮廓也变得越来越模糊了。前段时间,在与师专校友寒云、牛依河微信聊天的截图里,《河池师专校报》组织机构里赫然有我的姓名以及我写的豆腐块文字,昔日沉寂的情感,不禁泛起阵阵涟漪……

泛黄的报纸,美好的回忆

往事如风,吹进记忆的角落,虽毫末处皆带着时光的味道。与师专有关的记忆阀门,一旦打开,才发现那是我人生最难忘怀的一站旅程,虽是十分遥远的事,也会被风吹起,泛起涟漪。

难忘那宿舍,那课桌,那宽大梯形教室,一个个生动的画面在脑海闪烁,在眼前浮现。

师专两年,校园的一朝一夕、一草一木、一角一落,伴我一个个晚自习伏案苦读,陪我一次次课间周末嬉戏闲聊,似彩虹集留下青春美好的记忆。

师专两年,系党组织书记、系主任以及科任老师韦远用、文德生、李光正、黄光辉、韦广雄、黄永明、贾孟喜、江日青等师长们的一字一句、一举一动、一言一行,让我懂得了师专的历史渊源和发展现状,知道了师专的建制、发展及取得的成绩,使我学到了专业学科知识,弄懂得了班级管理和掌握了党支部的一些知识。那时参与组织系党总支部党建带团建工作活动,开展对共青团员的党课培训,更加坚定了自己的理想信念。

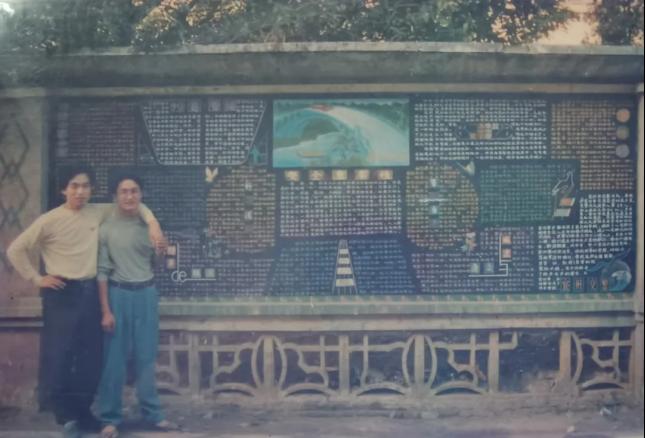

师专两年,我任系学生会宣传部长、校报记者和书画理事时,在参加丰富多彩的大学社团、暑期社会实践和各种比赛活动等校园生活中,学友们的一颦一笑,让我懂得社团活动的真谛,感受到组织协调的乐趣,收获了同学纯真的友谊,这些情形似画卷,似影集,成为我心中永久的眷恋。依稀记得,每一次参与政史系文艺晚会的舞台背景设计,会场氛围营造,都感受到大家庭的温暖,也感知到同学们对精彩节目和温馨气氛的兴奋异常,领会到大家团结在一起的快乐。每一次,当我与瑞宁、果隆、秀佑、振化、玉梅等师弟妹参与组织政史系参加全校的墙报比赛活动,从板报的版面设计到报头的绘制,从用笔调色书写到空隙的配图插图等方面,我们都认真细致地思考,都精雕细琢地打磨,其结果是让我们收获了比赛获奖带来的喜悦。

难忘青葱岁月。右一为作者,右二为韦家珩,右四为阳崇波,右五为蓝瑞柠,左一为杨合。

如果说,每个人的学习工作生活轨迹如蜘蛛一样都在耕织人生的网,那么我们那时候成长的点点滴滴的进步都离不开师专母校和校友们这张网的强大支撑。

如果说,父母生养了我,给予我血肉之生命,那么,师专就是让我人生绽放绚烂花朵,结出累累果实的心灵之沃土,让我灵魂一点点丰满充盈,让我成为自己想成为的人。

师专求学两年,步履踏实而又匆忙。那段际遇对我来说也许只是匆忙中的偶然。异地求学路,他乡遇故知,成为人生幸事。他,吴怀民先生(平日交往昵称为大师),是我在师专结识的既是老师又是朋友的人。吴怀民先生是个博闻强识、风趣幽默、满腹经纶的人。也许由于我年龄比他大几岁的缘故,厚着脸皮到他临时下榻的师专招待所溜达蹭饭住宿,也丝毫没有红脸出汗的感觉。看他写字、与他聊天简直是一种享受。他的楷书、行书、草书诸体书法造诣很深,举笔信手涂抹几下,字的正倚交错、大大小小、开开合合,字的浓淡枯湿、断连辗转、跌宕有致、粗细藏露便呈现变化无穷、气象万千之势,令人惊叹。可以说,他,落笔如云烟、行云流水的笔法,笔墨里似乎融入了儒家的坚毅,果敢和进取,又好像蕴涵了老庄的散远、虚淡、沉静和闲适,其色其形看似“张扬跋扈”,丝毫不受束缚,让人仿佛是看到脱缰骏马腾空而来,又好像是看到蛟龙飞天流转腾挪,有如神仙般的纵逸,来去无踪,令我敬佩不已。

耳濡目染,我也开始信手“涂鸦”。也许是书画的魅力,从浅尝辄止的业余尝试到赤诚热衷的一路追随,我也期待自己的字有朝一日能磨穿铁砚,如龙蛇竞走,笔笔铿锵有力。那些年,庆幸的是在河池师专的书画竞赛中,我的书画作品也曾获得不少奖项,毕业时,自己还在学校学生食堂附近的宣传栏橱窗内开设过小型个人书画展。

岁月中的青春。左一蓝瑞柠,左二宋先周,右二为作者。

斗转星移,此去经年,我的人生辗转不停,但不变的,是母校对我的情义,她永远是我身后不变的、最坚实的后盾。

毕业那年,在离开校园的日子里,双向选择,让我迎来了自己人生中的一个分叉口,怀着新的梦想和希望,我搭上了从乡镇到机关、从机关到乡镇、再到县直机关工作的这一辆列车,在这个广阔天地里,我一步一台阶,步步去耕耘,步步去奋斗,步步去实现人生价值。

一路走来,我很幸运。虽然我不算优秀,或许只是千百名学院学生中最平凡的一个,但是你们却曾经见证我些许的努力和拼搏!

2004年3月,母校学生来到我们乡实习,时任大安乡党委副书记、纪委书记的我,首次协调与母校开展一场校地文艺联演。经过大家一起努力,一场精彩纷呈的文艺汇演如期展现给乡里近千名观众。那夜,乡政府大院球场人如潮涌,高校师生高超的才艺、技艺展演,给当地群众送上一场文艺大餐,也博得了台下群众阵阵的喝彩。那夜,又一次与母校的师生在一起,分享活动欢乐感受生活美好。

2009年,时任大才乡党委副书记、人大主席的我被抽调到河池市科学发展观办公室工作,巧合的是又与隔壁班果隆同学共事半年,也缘于此,一有机会,便与蓝瑞柠、唐毓莹、杨合、韦家珩、黄振化等同学约聚一起,追忆青春岁月,聊聊业余撰稿以及我的应景文章刊载在《广西督查》《河池党建》《河池日报》《河池人大》上的趣事,大家敞开心扉,释放激情,用心感受彼此真情,用酒消除光阴寂寞,偶聚的快乐曾让我心潮澎湃。相聚的那刻,我们这些久别的校友们不禁遥想起曾经的母校,怀念起曾经度过的美好的大学时光。

站在自己精心设计的黑板报前,当年的我无比自豪。

2010年以来,我先后担任县委办副主任、督查室主任,组织部副部长、基层办主任,宣传部副部长、社科联主席(兼)、县人民政府新闻办公室主任(兼)。由于工作岗位的变动,以及工作范围的改变,我与母校河池学院的老师和校友的联系也开始密集起来。

这些年来,我曾牵头组织河池市文艺工作者探访世界遗产地“环江喀斯特”文学采风活动,得到知名学者、原河池学院党委书记、河池市人大常委会副主任银建军教授的大力支持。出发那天,纵然烟雨菲菲,先生邀同事、携弟子二十余人依然如约前来,一路上,大家顶着不大不小的雨,花了近六个多小时的时间完成了对悠悠古道的穿越。过后,先生及其弟子的一篇篇洋洋洒洒的诗文相继横空出世,为环江黔桂古道的宣传,描上了浓墨重彩的一笔。

环江古道行。中间执杖者为银建军先生,左三为作者。

这些年来,环江全方位向来自全国各地文化名家推介毛南民族文化和民俗风情,介绍环江境内的木论、九万山两个国家级自然保护区,环江喀斯特世界自然遗产地,比如每到诸如春节、三月三、端午节等重大的传统节庆日,我们宣传部都要向县内外展示苗族的“芦笙踩堂舞”、毛南族的“傩舞”、壮族的“罗嗨山歌”等民间“族宝”。如2014年分龙节,我首次配合中央电视台对环江的龙舟赛和河池学院学生的独竹漂技艺展示进行了现场直播。又如我参与组织开展的“文学名家环江行”、“美术名家走进环江”、“中国摄影名家环江行”、“著名诗人走进毛南山乡”等活动,为全县宣传工作注入了浓郁的文学风韵,而我也由此受益良多,认识了东西、凡一平等著名校友作家。

这些年来,为配合“让世界看见环江,让环江走向世界”宣传工作,我主动作为,尽绵薄之力,尝试编写图书来助推环江文旅工作,如编写《环江社会科学》期刊这样一本新刊物。可以说,环江社科是没有现成的路可走的,幸运的是,我得到了银建军先生的指导,他在百忙之中挤出时间对创刊号的栏目设置、编排设计、选稿改稿等进行精心指导,让我受益匪浅。另外,河池学院钟纪新、吴怀民、覃国乐等老师还为本刊提出许多建设性意见,这才有了《环江社会科学》期刊在栏目设置上的别出心裁:特设了毛南研究专栏,专刊环江“申遗”、研究毛南族的学术性文章突出,环江地方特色;设置“理论探索”、“环江经济”、“古驿钩沉”、“五香”论坛、“抚水泛舟”等专栏,增强了栏目内容的广泛性,反响颇好。

在办刊过程中,也正是得到银建军、何述强、覃勇荣、温存超、谭为宜、吴怀民、严寒、蓝瑞柠、寒云、韦海燕、江日青、覃克参、卢俞州、廖树群等老师和友人的指点和赐稿,《环江社会科学》期刊和与河池市社科联合作编辑的《河池社会科学》之《“世遗时代的环江发展”大讨论专刊》和《卢焘将军思想研究专刊》才得以精彩出版。而在挖掘和传播民族民俗文化,反映身边脱贫攻坚先进人物,参与组织制作介绍毛南族傩文化的微电影《傩缘》,介绍26年如一日情系环江扶贫工作曾馥平的微电影《远山的父亲》时,我结识了母校陈代云、黄土路、韦海燕等老师,并与他们结下深厚的情谊。

这些年来,在探索加强高校与地方的合作中,我注重与母校老师和校友的联系与沟通,在致力参与寻求校地合作的形式与途径时,得到了诸如银建军、罗之勇、覃勇荣、谢铭、谭为宜、韦书觉、欧阳珍等母校领导老师和校友的支持;在编辑出版宣传环江图书时,我得到著名作家鬼子、著名诗人高兴、楹联名家蒙智扉、摄影名家施兴良、美术名家陈毅刚、书法名家李翔峰、吴怀民等人士的大力支持帮助,先后组织编辑出版了《世遗时代的环江发展优秀文集》《广西民族区域自治集成·环江毛南族自治县卷》《你眼中的世界遗产地——环江》《世遗环江多彩毛南庆祝环江毛南族自治县成立30周年海内外楹联大赛作品集》《诗意环江书法作品专刊》等图书,收获满满。

25年前,从第一次踏进师专校门,我就感觉到,冥冥之中,今后的工作生活轨迹似乎与母校结下不解之缘。正是师专这份情结,才结缘于诸多朋友,才能够浏览那么多新书,才有缘结识了诸如楚人、莫景春、崖宝基等文化友人。

曾经的青年背后,是曾经的校园。

25年来,母校栉风沐雨、足音铿锵,从昔日些许平房到如今楼宇林立,从偏居一隅到东西校区合一,基础条件显著改善,办学规模迅速扩大。25年来,母校励精图治、追求卓越,从专科学校到本科院校提升,教育理念不断创新、办学层次逐年提高……

记不清2020年的哪天,在与河池学院老师周佐霖的一次小酌中,他忽然问我,母校成立将近70周年了,能为母校做点什么事呀?这一问,竟把我问住了。那时,自己犹如一位外出谋生第一次回家过年的人,行囊空空,两手空空,进屋见人是那样的尴尬,也有类似外嫁女嫁错郎第一次回娘家过节,左手不拿鸡,右手不带鸭的万般无奈。

河池师专培养了我两年,我却没有当过一天的中学教师,来去的岁月里,好像没有什么得失可说,最大的所得,在一些关键的事情上,总是得到母校和老师无私的提携和帮助,他们都是我今生际遇的贵人,让我受用一生,为此,我始终不渝地感谢母校,感谢生活,感谢好人!也源于此,我把这些年来主编的《诗意环江》等书籍20余册惠赠给河池学院图书馆,权当是我师专毕业后向母校和老师作阶段性的工作汇报。同时,借此机会,我还要特别感谢所有的授课教师和同学,你们无私奉献的敬业精神,你们顽强拼搏的学习品质,你们真诚的宽容,时常激励着我,时常鞭策着我,在学习生活和工作中,用朴实的心态做好工作,以持恒的奋斗服务好社会。

化不开的河池师专情啊,使我欲罢不能,让我无怨无悔。

2021年10月25日作于环江

作者简介:覃日泉,广西环江人,河池师专政史系94级师训班校友。现任中共环江毛南族自治县委员会宣传部副部长、社科联主席(兼)、一级主任科员。系广西美术家协会会员,广西摄影家协会会员,广西壮欢山歌总会授予的“广西荣誉歌王”。