编者按:2021年11月27日,河池学院将迎来办学70周年华诞。七十年扎根老区写春秋,七十年初心不改育新人。从最初的宜山师范,到河池师专,再到河池学院,一路走来,拓荒与创业同在,光荣与梦想同行,我们与祖国发展同向同行、与时代进步同频共振,在时代发展中贡献了“河院”力量。落其实者思其树,饮其流者怀其源。在70周年校庆到来之际,我们在学校官网特开辟“迎70周年校庆•校友记忆”专题,邀请广大校友,离退休、在职教职工投稿,或写彼时母校求学事,或忆师友同窗情,或谈学校办学成就,为河池学院70年峥嵘岁月献礼。

今天,我们推出1996级中文系校友韦振温先生的文章《一张纸片》,共同追忆那段美好的时光!

作者韦振温

1

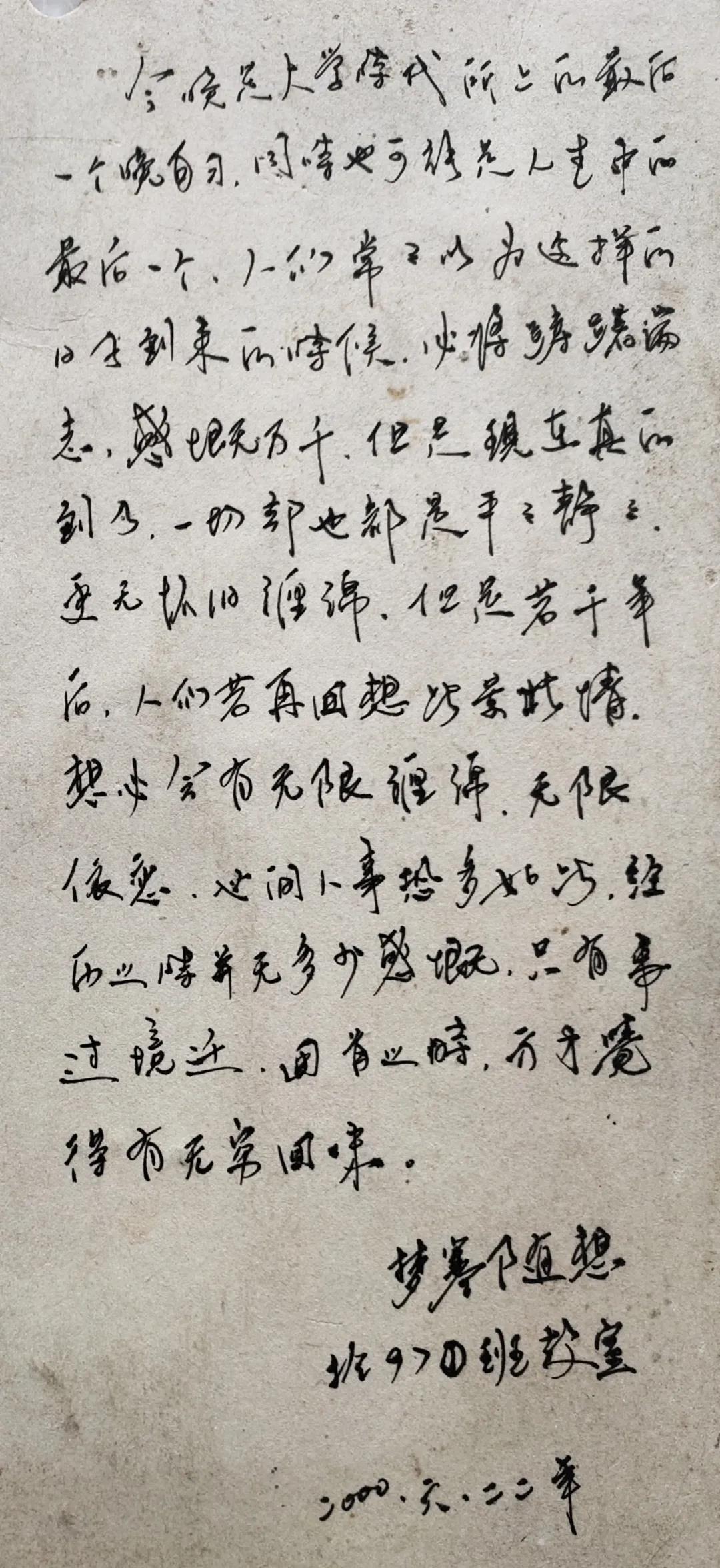

在我的箱底,一直压着一张纸片,上面写着:

今晚是大学时代所上的最后一个晚自习,同时也可能是人生中的最后一个。人们常常以为这样的日子到来的时候,必将踌躇满志,感慨万千。但是现在真的到了,一切却也都是平平静静,更无怀旧缠绵。但是若干年后,人们若再回想此情此景,想必会有无限缠绵,无限依恋。世间人事恐多如此,经历之时并无多少感慨,只有事过境迁,回首之时,方才觉得有无穷回味。落款:梦寒随想,扵97①班教室,二000.六.二二年。

今天,我重新将它翻出,看着21年前留下的青春笔迹,无限过往又重新浮现眼前。

2

一九九六年高考结束后,我回到老家一边跟家里人劳作,一边在等待着可能到来的录取通知。之所以说可能,是因为受各种因素影响,自己在高中年代并没怎么专心用功地读书,虽说当时自我估分感觉也还可以,但对于是否能考上大学,实现由村里娃变“吃皇粮的”——国家干部的梦想并无太大把握。

暑假中的一天,我们一家人正在水运原木,也就是通过河道放排拉纤的方式将原木从山里经小河运到大路旁的村里去卖。到村里时,已经在村部任村干的月跳学姐叫我去拿一封信,并说应该是来了录取通知书。放下肩上的木头后,我走进村公所,拿到了一封从河池师专寄来的信,打开后,里边果然是写着自己名字的大学录取通知书。

我就这样考上了河池师专——一所当时普通到好多人都看不上的地方师范院校,成为了我们屯第一个考上大学的人,同时也是我们村久违了的新科大学生。这让好多人都感到相当意外,以致于我那自学成才在外工作多年的舅舅都说:你能考上大学,不但开创了你们屯的记录,更有可能让你们村里人看到了读书的希望,因为你们村已经有好多年没人考上大学了。这话说得我一下子感觉自己好像是立了一个大功一样。后来,果然有不少村里的弟妹陆续地考上了大学,但他们是否受我影响就不一定了。

3

当年的九月十六日,我辞别父母亲人,在好友炳格兄弟的陪伴下,去河池师专报到,由此开启我的大学生活。

到宜州客运站下车后,在几位迎新师兄的引导下,我们上了学校专门负责接送新生的校车。车子启动后,很快穿过我当时倍感陌生的刚刚改县立市的宜州市区,驶过龙江大桥,就来到了河池师专的大门前。在那个年代,见到了当时颇为气派至今仍在使用的大门,像一本洞开的大书,每天大家都穿梭其中,接受着知识的浸润,自己心底还是颇为骄傲的。心想:大学嘛,就应该气派点!但车子进入校园,穿过文科楼与综合楼间的大道没多远,就看到了右边大路旁一栋相当破旧的二层小楼,与左边的理科大楼隔路相望,显得很不协调。顿时心里便觉得很不是滋味,要说是凉了半截也不算为过。

1996年夜幕下的河池师专大门

后来读书,读到清华大学校长梅贻琦先生所说的“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也“;心底方才渐渐释怀。再后来,读书了解到牛津大学、剑桥大学都有着相当有年代感的建筑,牛顿等人的座位至今都还在保存;西南联大校舍更是基本都为茅草土坯平房,顿时才对那一栋陈旧的小楼产生了几分如同敬畏历史文物般的敬意。

车子在学校食堂附近停下,自己在师兄师姐们的热情引导下,找到了自己所在的中文九六2班。办理过注册手续之后,又被他们热情地指引到了男生1栋4-2宿舍。一进门,就看到了高考同考场的光明兄弟,亲切之感油然而生,感觉这离家不过百来里地的大学到底是没有那么陌生。他当时正在架着自己的蚊帐,高考时,他的准考证曾经掉落,自己的一位朋友捡到,并交给本人转交,由此就算是认识了他这位高中时代的学校红人——学生会主席。扫眼一看,只有八个铺位的小小宿舍上好的铺位都已经被或摆行李或作标记地占领,自己于是就选择了一个靠窗的下铺。再后来,宿舍里的同学陆续到来,人齐了,共七位,分别为光明兄、治安兄、建麟兄、永定兄、梁军兄、维波兄和我。当时,大家都只觉得彼此是同居一室的舍友而已。后来相处日久,尤其是毕业之后听闻到了马加爵一案,方才觉得大家都是曾经过命的兄弟。还有一个空余的铺位是留给大家摆放杂物的,这在当时已经算是相当贴心的安排了。

也是这个4-2宿舍,容纳了我们两年的时光。在那里,我们经历了初入大学的兴奋,更经历了无人严管的彷徨,于是学习运动之外,打牌就成了一种必不可少的消遣。当时也不知道是谁先买回的牌,先是两副,打拖拉机;后来加到三副,四副,六副,八副;最高记录时,应该是十副,每人手中有两副半的牌,感觉怎么排都难以迅速地排出合适的顺序来。逢着周末,大家能引进外援,轮流换班,轮流打饭,点着蜡烛熬通宵,那拖拉机更是能拖得很长很长,一出手就能甩出十几张牌。

我们就这样甩着甩着,不知不觉就甩走了一年的闲暇时光。也是在这一年中,有的同学已经深入学海,整天泡在图书馆,成为了腹有诗书之士;有的同学进入了各种社团,学着文学,学着书法,学着绘画,学着运动,学着大学的种种新鲜生活;还有的同学加入学生会,已经成为系里,甚至是学校里的红人;更有的同学已经在校园里换过了几轮情侣,每逢周末,都有着极为丰富的两人世界的生活。我们的牌桌,也是在这个时候走到了尽头。往后的日子,也偶尔会有人再玩,但都已不成气候,大学的生活少了打牌的消遣,方才迎来了更多的乐趣。

河池师专1996级环江老乡入学合影

4

开学十天后,正在军训中的我们迎来了当年的中秋节。印象中,那晚我们在班主任农迎春老师的组织下,聚集在文科楼前,也是我们班教室前的水池花圃上举行中秋座谈。最重要的节目有两个,一是每位同学进行自我介绍,二是大家展示才艺。因为彼此都还不熟,所以当晚谁谁的自我介绍也大都是水过鸭背,了无印迹;谁谁的才艺表演也都属于高中普通文科生的水平,并无多少出彩之处。

即便如此,当晚还是有两位同学给我留下了非常深刻的印象。

在自我介绍环节,来自将军之乡——东兰的添耀兄弟除了介绍自己的姓名籍贯之外,还介绍了自己在中学年代曾经担任过的无数“官职”,班干当过,学生会干部也干过,资历相当丰富。当时,自己对此并不以为然,心想这兄弟有“官瘾”哈,一进大学就先来一番“官位”介绍。

其实我们这些当年考上大学的同学,大多数人在高中年代都是曾经的学生“官员”,就是学生会主席也不新鲜。大学毕业后,添耀兄弟先是回到家乡东兰担任中学教师,之后不久就改了行,其间进过教育局,呆过乡镇政府,后来调到市教育局担任领导,如今已是河池市教育局总督学,副处级干部。看来立志得趁早,尤其是想当领导的,一定要早立志向,并为此不懈奋斗。往低处讲,那是实现个人的梦想;往高处说,那就是为了更好的为人民服务。

在才艺展示环节,来自钦州浦北县的刘忠伟兄弟一阵醉拳,打得大家是相当佩服,掌声阵阵。当晚的他好像也没喝什么酒,起身之后立即进入醉态,在摇摇晃晃中,左右出拳,上下扑腾,空中飞舞,地上打挺,在月光灯光和目光的注视之下,活脱脱一位武林中人形象,让人久久难忘。至今20多年过去,也不知道他是真的会拳,还是学了一段秀腿而已。改天再会,一定要争取让他再秀一段才行。

1996年新生军训,中文九六2班射击第二名。

5

国庆之后,军训结束,大家就进入了真正的大学课堂。担任我们班主任的,是大学刚刚毕业的农迎春老师,年轻而貌美,比我们也大不了几岁。平时她虽也常有跟班管理,但比起高中时代的严管,到底是大有不同,所以大家就来了各种“自由主义”。要说女生,天生乖巧守纪好学的多,所以学业在班上自是没得说;但是男生就大不相同了,逃课者有之,睡懒觉者有之,打牌者有之,外出瞎逛者有之,当然,守纪好学者亦有之。中文系的老师们大都思想开放,宽容大度,志存高远,不以一时表现论学生,除了不时的点拨指引外,基本都不为难大家。大家就在这样自由的环境中自由地选择,自由地学习,自由地生活,尽情地感受着大学的氛围,品味着大学的味道,接受着大学的熏陶。

那时的师专虽说没有云集的大师,但也不乏名师,尤其是中文系,最有名的莫过于韦启良先生了。启良先生担任过校长,是德高望重的老校长。印象中,96年我们入学之时,他因身体原因,已经不再正常带班任课。但一有时间,他还总是非常乐于给我们这些学生进行指导,指导的方式中最受欢迎的就是开讲座了。

记得有一晚,启良先生开讲座,主题讲的是鲁迅。讲座本来主要是面向中文系学生的,但听说是启良先生的讲座,其他各系也有不少文学爱好者赶来。当晚,龙江边上的综合楼一楼阶梯教室里坐满了人,大家一起专心致志地听着一位智者的平生之学,所获良多。

由于年代久远,也没有笔记记录,先生当晚讲的很多东西,今天都已无从记起。但当先生说到鲁迅先生一生作文无数,每篇每段每句都进行过仔细推敲,以致于没有一个多余的字时,不禁让人肃然起敬。从此,我学会了敬畏文学,敬畏文字,一生都不敢随意作文,唯恐自己愚钝,平白为世间增添许多文字垃圾。这几年,虽然偶有写作,文章水平也很一般,但先生当年之言犹在耳畔,总是力争写到力所能及的最好。

杨汝福教授是中文系的另一名师,他主教古代汉语,学问功底相当深厚,听说当年北大王力教授在编写大学古代汉语教材时还曾专门征求过他的高见。杨教授是云南白族人,离家千里来到河池工作,一心为地方人才培养贡献力量。平时上课,他总是非常的和蔼可亲,深入浅出,娓娓道来,完全一副智慧大儒形象。

印象最深刻的是大学行将毕业之时,他在课堂上特别教育我们:读书人,不可学杨修,恃才放旷,无所顾忌,任意为之,最后害了自己;这对于一群心高气傲行将走向社会的大学生,算是很好的忠告了。他还说:人不管做什么事情,都贵在坚持;一个事情,如果能坚持十年,你就能将身边大多数的人远远甩开。同时,杨教授还特别叮咛:人要成功,必须要健康能力与机遇齐备。健康是基础,能力是关键,这两样都有了,机遇到来的时候你才能抓得住。从教20多年来,我经常用先生的这些话语教育我的学生,希望大家在中学时代就能听到大学教授的睿智之声;但我自己却没能好好遵循先生的教诲,尤其是做事没有恒心,以致于到今天也没有一样能拿得出手的精专技艺,说来不禁倍感惭愧。

陈开勇老师也是中文系的名师,他教授古代文学,上课之时随便就能大段大段地背出古代的名篇名著;如果中间偶有卡顿,他就拍拍自己的脑袋,那词句文章又像卡在竹笕中的溪水,经过敲打之后,立即又源源不断地流出,令无数同学敬佩不已。

有天晚上,陈老师答应给大家开讲座,讲人生哲学。临到点时,原先计划用来讲课的文科楼梯形教室却找不到开门的钥匙,拿钥匙的人在哪里也无从寻找。当时,电话尚属奢侈品,大哥大更是大款才有的标配,就是BB机也还没有普及,所以找人已是基本不可能。看着期待已久的人生哲学讲座可能就这样延期或流产,大家都心有不甘,陈老师更是如此。

当是时,我在人群中率先建议道:老师,这教室不能用,那我们可以来个席地而谈呀!大家到草坪上去,不就可以了嘛。陈老师一听,觉得完全可行,于是师生一同前往综合楼前的草坪,在初升的月光下,席地而坐,听着先生坐而论道,自由问答,无数高妙之音就这样在母校的校园里回荡,也在我们这些青年学子的内心久久回荡。去年,维波兄在所著的《吾师开勇》一文中也特别提到了这次“月下讲座”,怀念之情,跃然“屏”上。名师之言或许就是如此,纵是时隔多年,你依然能清晰记忆,回味无穷。

此外,银建军老师、李果河老师、犹家仲老师、温存超老师、钟纪新老师、廖学新老师等人都是极富才学和性情的师者,当年都曾经给予我们无限的教诲,就是毕业之后也常常还能给予我们这些学生以指导,让大家感受着母校无限的温馨。

同时,母校还经常给我们邀请外面的名师来开讲座,以此扩大大家的视野,传递最近的学术动态。如今20多年过去,我依然还清晰地记得曾经来过的几位大先生:中山大学教授陈炜湛、广西散文家彭匈、广西艺术学院教授黄海澄。还有广西教育出版社总编辑李人凡和商务印书馆的教授级编辑等人也曾来过,因为年代久远,已经记不起他们的名字。但他们当年讲课的景象还时常浮现于脑海,尤其是李人凡总编辑的一句“名牌学校也容易出现名牌草包”说得是振聋发聩,让人警醒不已。名牌学校尚有草包,我们这种普通学校的学子更是不敢轻狂,理应俯身好好修炼,修炼身体,修炼学问,修炼品行,内外兼修,不做草包。

这些年来,母校声名鹊起,远近闻名,成为众多学子心之向往的知识殿堂,我想我们当年的这些老师一定可以算得上是重要的奠基人。

6

说到母校,就不能不说文学写作了。这些年来,河池学院作家群在学界和社会上引发广泛关注,中文系出身的东西、凡一平早已是国内外有影响力的名家,田湘、何述强、费城、杨合、又见等也都是区内外知名的诗人与作家;数学系出身的黄土路、牛依河早在名家之列,政史系出身的宋先周、寒云(石肖永)、蓝瑞柠也是非常活跃的青年作家。此外,还有卢俞州、展爷、桐雨、剑书、韦克友、冯文东、颜晓丹、阳崇波、那超、韦佐等也都在圈内外小有名气,有的还是地方文学副刊、文联或作协的掌舵者。

正因如此,这些年来,每每说到河池学院,人们总会提起由这里走出的一个个作家,这里也被外界誉为“作家的摇篮”。

一九九六年秋天,我们进门的时候,那时虽然还没有“作家的摇篮”一说,但其雏形却是已经开始显现了的。记得开学后不久,我们就在课堂上听到了东西、凡一平、黄土路等师兄的名字。老师们在提起他们名字的时候,都会自觉不自觉地带着一种骄傲而激励的口吻,希望大家也能向他们学习,学好写作;如果可能,就努力成为一名作家。

而东西与凡一平两位师兄也都很感恩母校和母系,每每回到母校,都尽量安排出时间来给大家开个讲座,讲述自己的创作史,讲述自己在母校求学的经历,讲述自己的写作近况,讲述他们自己已经深入其中的文学殿堂。在他们的熏染之下,一颗颗文学的种子就在我们这些学弟学妹的心底播下,生根,发芽,有时还会窜出几片嫩叶,长出几棵小树,让我们的老师似乎又看到了未来作家的希望。

还有就是以杨合等人为代表的94级师兄师姐们不但自己创办了后来闻名国内的民刊《南楼丹霞》的前身《南楼风》,更是在还没毕业的时候就已经陆续正式发表了180多篇文学作品。老师们,尤其是教写作课的老师们在提起他们的时候,也是满脸的骄傲与自豪。从他们相当“灿烂”的表情之中,我们大致可以读出:我们师专的学子就是牛,我们中文系的学子更是牛!尽管那时的我们大都觉得这所学校其实并不咋地。

当然,我们中文系的老师中,本身就有着几位著名的作家。韦启良先生是著名的学者兼作家,学术著作与文学著作在学界都有着非常高的知名度与影响力,是对河池学院作家群影响最深的老师,由此而得名河池学院作家群精神导师。

李果河老师是教写作课的老师,本人也写得一手好文章。每次上课,他都会自觉不自觉地说起自己原来发表过的作品,如《在酒楼上》《西伯利亚风雪》等;还说自己近期又在写着什么新作品,说得大家都有一种要创作的冲动。如今,李果河老师已经年届八旬,依然笔耕不辍,去年还刚刚出了一本作品集。我通过老鸟兄那里买了一本,扉页上李老师用水性笔工整地写着:韦振温同学惠存。

钟纪新老师也是教写作的,他不但时常有新作问世,还不时语出惊人,给人醍醐灌顶之感。隐约记得他曾说过的一句话:男人就是靠三样管状的东西说话,一是枪,二是笔,三还是枪。这其中的韵味,需要大家自己去慢慢领悟。

何述强老师当时主要负责编辑师专学报,指导文学社团,可以说是后来《南楼丹霞》的导师,他的散文功夫了得,引得无数同学跟他学习写作。

有着已经知名的作家师兄,有着在校带头创作的师兄师姐,还有着几位上课时不时煽动大家进行文学创作的老师,无数人的作家梦就在其间孕育了出来,于是大家一合计,就办出了几个文学社团。九六级的周俊、张诚等人带头创办了丹霞文学社,后来与南楼风文学社合并,成为了至今在国内都有影响力的大学文学社团南楼丹霞文学社,出版有民刊《南楼丹霞》。

我们班几位同学在谭云珑兄弟的带领下,也创办了一个文学社,取名“候鸟”。犹家仲老师在创刊词中说,我们每位同学来自不同的地方,像候鸟一样飞到师专;之后,又会像候鸟一样离去……

大家都觉得这个名字形象而恰当,于是就开始谋划着创作与印发。系里分给了我们一间社团办公室,在文科楼西面的二楼。说干就干,不久就收集了不少的作品。周猛兄弟当时熟悉电脑,于是打印排版的大任就交给了他;其他的同学也都各有职责,各负其责;谭云珑兄弟是社长,是候鸟文学社的头头,大家遂称他为“鸟头”;我当时自认为自己文字功底还算马虎,于是报名做了校对。印刷装订的时候大家一起动手,印象中是操作了一个晚上,一本本带着浓浓墨香味的《候鸟》就新鲜出炉了。

看着自己的文字也能成为刊印的“铅字”,心中的激动与喜悦自不必说。人人都仿佛感觉到自己的未来也许也会多出一个标签:作家。但想成为真正的作家,又是谈何容易。

在刊发的那几期作品中,我印象最深的是都安籍蓝海泉兄弟的一篇评论文章,具体题目已经记不住,但评的就是当期同时刊发的“鸟头”谭云珑兄弟写的关于南蛇山的一篇散文。评论文章从作品本身出发,引用各种文学批评理论进行点评,深入剖析,让人看着不禁感叹:这小子俨然已经成为一名小批评家了!

记忆中,我们候鸟文学社的同学没有几人的作品能在当时登上报刊,得以真正发表。倒是什么文学社都没有加入的崖勇灵同学,却在河池日报副刊上发了一篇貌似题为《再读<背影>》的文章,说的是他父亲送他上学的故事。其间也有类似当年朱自清看到的“父亲的背影”,于是再读《背影》,不禁潸然泪下。

后来,我因故休学一年,再次回到学校时,候鸟文学社已经随着鸟儿们的毕业离去而走进了历史,只留下一个“鸟头”之名还喊到如今。毕业之后,大家从教者有之,改行者有之,每个人都奔波于生计,偶尔见到兄弟姐妹们的文字在网络或刊物上发表,其余的多是沉默。我曾问过海泉兄弟,这些年可还搞点文学?他回复:我一直都没搞过文学哈……两兄弟在网络间互相笑笑,生活与时间果然能消解很多东西,尤其是青春的梦想。

欧造杰兄弟当年虽不在文学社,但后来他攻读文学硕士与博士,如今已是母校文传学院教授、中国作家协会少数民族文学签约理论评论家。他成为了我们班钻研文学钻得最深入的人,也算是在一定程度上改变了当年中文系多出作家,鲜出学者的历史。

这些年,我偶尔也会写点文章,不为实现什么作家的梦想,只为有些人有些物有些事想要记录,还有些话想要表达,如此而已。同时,也不想太辱没了自己的母校与母系,他们可是给我发了第一本大学毕业证,并让我有机会成为一名能领取“国家俸禄”的中学教师呢。在毕业证上,专业一栏清晰地印着:汉语言文学教育。

后来,我所在的高中办起了校园作家班,让我担任班主任,已经是母校创意写作中心主任的堂师兄(黄土路对师兄弟的划分方法:同系的算亲师兄弟,不同系的算堂师兄弟)黄土路作为文学创作指导教师经常过来给班上的学生上课;已经是广西民族大学影视文学创作中心副主任、广西作家协会副主席的亲师兄凡一平曾带着鲁迅文学奖得主田耳先生到校给孩子们讲过学;母校文传学院的副院长陈代云老师对我们的校园作家班也倍加关照,曾专门组织学弟学妹们从母校过来,到环江跟我们校园作家班的孩子们进行联合采风。

母校的文学种子,就这样进行着代际的传承。我想如果有一天,我班上的孩子们真正成为了作家,即使他们从未进入母校——河池学院学习过哪一天,他们也仍然可以算得上是母校文学教育的徒孙,因为他们也曾得到了母校文学教育的真传。

7

二000年六月,九七级学子经过三年的学习,就到了准备毕业的时候。当时,大家都在深切地感受到岁月荏苒,时光易逝,青春更易逝。

爱学习的同学正在抓着大学的尾巴,常到图书馆阅览室浸泡,拼命地汲取着各种知识与养分。爱交际的同学则继续出入歌舞厅与交际场所,会老友,交新友,为未来的人脉线做铺垫。谈恋爱的同学则在增加着约会的次数,他们经常离群相约,出没在大家看不到的角落,用当时学校副书记韦原奉老师的话来说就是:有的同学经常出没在一些别人看不清的地方,等到别人看清了,一切动作也就结束了。还有同学已经找好了单位,已经提前上班去了。

就在大家都在准备话别憧憬未来的岁月静好时,一场洪水突然袭来,来得凶猛,来得盛大,来得突破历史的记录,从此深深地刻在了我们大学生活的最后记忆片段中。

六月十一日,因连日暴雨,龙江河水暴涨,倒灌进入校园,加上内涝,校园里渐渐积水。当平日里用于排水的校内沟渠积水爆满,食堂前通往宿舍区的桥梁就开始被淹没。此时,地势低洼的中专部已经水满为患。

凭借着以往的经验,上了年纪的老师们都感觉,这水估计也不会上升太多,至少不会超过1983年的那一场,而那一场洪水留下的水蹟线,当时还蛮清晰地印在学校里的一栋栋旧建筑上。

之后,洪水持续上涨,灌进宿舍,没一下工夫,就淹到了下铺,并且还在快速的上涨,老师们立即组织大家将一楼下铺的行李放到上铺,之后撤离宿舍。后来,看着洪水还在持续上涨,并大有淹过一楼直上二楼之势,原先放在一楼上铺的行李俨然已经不复安全。于是,老师们允许会水的同学游回宿舍楼一楼,去搬移行李。我当时虽住在二楼,但那时自己曾经去中专部给中专毕业班的同学们上过课,他们的宿舍就在一楼。看着他们的宿舍行将完全被淹,自己也没多想,就跟着他们一起往1栋的一楼游去。

此时,学校的的低洼地带早已是一片汪洋,学生宿舍区、运动场、中专部,全部由洪水浸泡。在齐肩的洪水中,我们艰难地将一张张被子,一个个箱子,一件件行李举过头顶,而后慢慢移往二楼。回来之时,洪水还在上涨,食堂前通往宿舍区的小桥栏杆都已经完全没入水中。老师们担心大家再次游水回来时会有不可预知的危险,所以要求大家等候船只去接回。我仗着从小就在水边长大的水性,直接游回到食堂前面。之后不久,食堂一楼眼看着也要进水,于是又跟着大家赶去食堂,将一楼小卖部货柜上的货物全部搬上二楼。

当晚,我们就在教室里休息,等待着洪水自然退去。这是我今生中遭遇到的最大洪水,可能也是众多同学人生中遭遇到的最大洪水,它深深地印在了我的记忆中。在那一场洪水中,师专学子们表现出了临危不惧、共克时艰、团结抗洪、无私奉献的精神让人倍加感动。后来,学校专门为此开了表彰大会,在6·11抗洪中表现英勇的同学都上了学校红榜。

8

之后不久,我们就毕业了。如今,时光一晃,已过21年。其间,河池师专升级成为了河池学院,中文系也升级成为了文传学院,“作家的摇篮”变成了含金量十足的称号。再次看着箱底的这张纸片,又想起了在母校的一幕幕,不知不觉就絮絮叨叨了这么多。其实能说的还有很多很多,譬如我的恋情,我所知道的大家的恋情,在此便不再赘述,留作日后的素材,再作新的文章。

今年,恰逢母校建校70周年大庆,我没有什么好成绩足以汇报,谨著此文,以示纪念与祝福。

2021年10月29日于环江

作者简介:韦振温,广西环江人,河池师专中文系96级学生。喜好散文诗歌创作,有诗文多篇发表于刊物及网络。现供职于环江二高。